ABOUT 戸板女子短期大学について

建学の精神・教育理念

建学の精神

本学の建学の精神は、時代に適応する実学の教授研究により、職業に必要な能力を育成するとともに、知性と品性を涵養し、女性の人格形成と自立を目指すことにある。

教育理念

建学の精神、教育理念、校訓、創立者の教えを集約した「建学の精神 現代版」を策定しました。

TOITA’S 7PROMISES

-

CURIOSITY

学ぶことを楽しみ、技術を磨きます。

-

COMMUNICATION

自ら明るく挨拶し、相手の目をみてコミュニケーションを行います。

-

SHARING

常に相手の身になって考え、ともに問題解決します。

-

SINCERITY

最後まであきらめずに、何事にも誠実に取り組みます。

-

ELEGANCE

感性を磨き、美しい心を持った女性になります。

-

FAIRNESS

偏見や差別にとらわれずに、常に公平な心を持つ国際人になります。

-

HOSPITALITY

積極的に奉仕の精神をもって、すべての仕事に取り組みます。

校訓

「知・好・楽」(学ぶ態度・積極性)

創立者の教え

「至誠貫徹」(最後までやりとげる姿勢・責任感)

教育目的

本学は、女子に時代の要請に適応する実際的な専門の学術技芸を教育し、研究させるとともに、広く一般的教養を高め、個性の自由な伸長を図り、国家社会の真に有為な形成者となるべき人材を育成することを目的とする。

教育目標

職業につながる専門教育ならびに、ひろく一般的な知識・教養・常識を兼ね備え、社会で活躍できる女子の育成を目標とする。

服飾芸術科 教育目的

ファッションに関わる専門的な知識や技能を講義・演習・実習の科目を通して幅広く修得し、豊かな感性を養うことで、表現力を身につけ、ファッション業界において貢献できる女性を育成する。

食物栄養科 教育目的

人間栄養学と食物栄養学に関わる専門知識・技術を修得し、栄養士としての実践的な能力を育成するとともに、社会人として幅広く活躍するための力を身につけることで、栄養面から人の生活を支え、食や健康に関わる業界において貢献できる女性を育成する。

国際コミュニケーション学科

教育目的

英語運用能力を向上させ、国際文化、ITに関する専門知識を修得し、現代社会の諸課題に柔軟に対応できるコミュニケーション能力を身につけることで、グローバル社会において貢献できる女性を育成する。

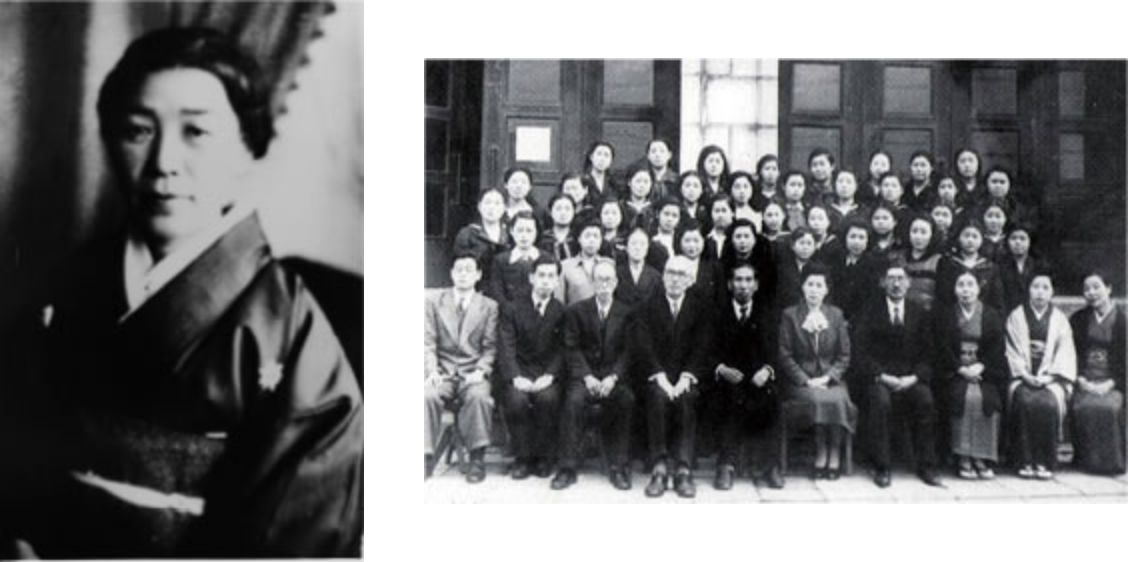

校名の由来について

「戸板女子短期大学」の校名は、創立者戸板関子に由来しており、女子教育元年ともいえる明治35年に、現在の東京タワーのすぐ下に戸板裁縫学校として創立されました。当時は先生と弟子で行う修行という感じの学校が多かった中、いち早く教室方式で授業を行いました。その斬新な方法には大きな反響があり、これまでに5万人余の人材を世に送り出し、日本の女性教育に偉大な功績を残しました。 戸板関子の教育者としての狙いは、裁縫という実践的なものを通して、女子の人格の形成を目指したところにあります。この建学の精神は時代を超えた普遍性を持ち、「社会に、そして人類に貢献できる人材の育成」という教育理念として、学園の長い歴史の中に生き続けています。

戸板女子短期大学の3つのポリシー

服飾芸術科の3つのポリシー

ディプロマポリシー

服飾芸術科では、本学の教育課程を修め、64単位の単位修得と必修等の条件を充たしたうえで、実務的能力と社会人として必要とされる豊かな教養を修得した人物に学位を授与します。

A.他者と協力して共に創り上げる力

社会人としてふさわしいマナーや心配りで他者と接するとともに、ファッションにおける自らの考えを論理的に伝えながら多様な意見を受け入れ、積極的に信頼関係を築きチームに貢献することができます。B.自己肯定感をもって最後までやり遂げる力

自らのファッションセンスの強みとその活かし方を認識し、困難なことにも責任をもって主体的、かつ前向きに行動して最後までやり遂げることができます。C.目標と計画を立てて課題を解決する力

ファッション業界が直面している課題を自ら見つけ、その解決に向けて現実的な目標と合理的な計画をたて、実践と検証・改善を繰り返すことができます。D.ファッションの知識を活かして考える力

提示されたファッションに関する課題に対して、情報を収集し、課題の本質をとらえて解決策を示すことができます。E.学んで理解する力

学ぶことを楽しみ、ファッション業界の職業につながる専門的な知識と技能を理解・修得することができます。カリキュラムポリシー

卒業認定・学位授与の方針に掲げる知識・技術などを修得させるために、講義・演習・実習を適切に組み合わせた授業を開講します。科目間の関連や科目の配置を示すためにナンバリングとカラーリングを行い、カリキュラムマップによってカリキュラムの体系をわかりやすく提示します。

A.他者と協力して共に創り上げる力

ファッション業界との産官学連携プログラム等で行うグループワーク、共同作業を通して、効果的にグループメンバーに働きかけながら成果を出す科目を編成します。B.自己肯定感をもって最後までやり遂げる力

主体性と好奇心を持ち、ファッション分野に対する感性を深め、強みを発揮しながら最後まで課題に取り組む力を養う科目を編成します。C.目標と計画を立てて課題を解決する力

ファッションに関心を持ち、課題解決のために合理的な計画をたてて主体的に取り組む科目を編成します。D.ファッションの知識を活かして考える力

ファッションに関する知識や情報収集・分析から、課題解決策や行動計画を提案する力を養う科目を編成します。E.学んで理解する力

ファッション業界に携わる職業人、社会人として活躍するために必要な知識やスキルを身につける科目を編成します。アドミッションポリシー

服飾芸術科では、卒業認定・学位授与の方針および教育課程編成の方針に定める人材を育成するために、次にあげる知識・技能や能力、目的意識・意欲を備えた人を求めます。また、入学者を適正に選抜するために多様な選抜方法を実施いたします。

A.他者と協力して共に創り上げる力

ファッションに敏感で、高校時代に生徒会活動、クラブ活動、学校行事やボランティアなどの経験がある人B.自己肯定感をもって最後までやり遂げる力

規則正しい生活習慣を備え、課題に誠実に好奇心をもって取り組むことができる人C.目標と計画を立てて課題を解決する力

ファッションの専門分野に興味・関心があり、進学・就職に向け高い目標と意欲がある人D.ファッションの知識を活かして考える力

自分のファッションや興味のあるデザインについて、知識や情報をもとに論理的に説明することができる人E.学んで理解する力

高等学校の教育課程を幅広く修得し、基礎的な学力を身につけており、何ごとにも好奇心を持って学ぼうとする意欲のある人国際コミュニケーション学科の3つのポリシー

ディプロマポリシー

国際コミュニケーション学科では、教育課程を修め、64単位の卒業単位取得と必修等の条件を充たしたうえで、英語、国際文化、ICTに関する専門知識の修得を通じ、現代社会に柔軟に対応できるコミュニケーション能力を身につけ、グローバル社会において、それらを総合的に活用できる人物に学位を授与します。そのために、下記の能力・資質を修得・涵養し、それらを総合的に活用できる人材を養成することを教育目標としています。

A.他者と協力して共に創り上げる力

社会人としてふさわしいマナーや心配りで他者と接するとともに、多様な考えを受け入れて自らの意見を創りあげ、効果的にメンバーを動機づけ、積極的にコミュニケーションをとることで信頼関係を築きチームに貢献することができます。B.自己肯定感をもって最後までやり遂げる力

コミュニケーションスキルを活かし、自らの強みを認識し、困難なことにも責任をもって主体的、かつ前向きに行動して最後までやり遂げることができます。C.目標と計画を立てて課題を解決する力

グローバル社会が直面している課題を自ら見つけ、その解決に向けて現実的な目標と合理的な計画をたて、実践と検証・改善を繰り返すことができます。D.グローバルな視野に立ち知識を活かして 考える力

提示された課題に対して、適切な情報を収集し、グローバルな視点から多角的に理解し、課題の本質をとらえて解決策を示すことができます。E.学んで理解する力

学ぶことを楽しみ、語学力やITスキル等、職業につながる専門的な知識と技能を理解・修得することができます。カリキュラムポリシー

卒業認定・学位授与の方針に掲げる知識・技術などを修得させるために、講義・演習・実習を適切に組み合わせた授業を開講します。科目間の関連や科目の配置を示すためにナンバリングとカラーリングを行い、カリキュラムマップによってカリキュラムの体系をわかりやすく提示します。

A.他者と協力して共に創り上げる力

グローバルビジネス、IT産業等とのプログラムを通して行うグループワーク、共同作業により、効果的にコミュニケーションををとりグループメンバーに働きかけながら成果を出す科目を編成します。B.自己肯定感をもって最後までやり遂げる力

自己理解を深め、主体性と好奇心を持ち、強みを発揮しながら最後まで課題に取り組む力を養う科目を編成します。C.目標と計画を立てて課題を解決する力

グローバルなビジネスマインドで課題解決のために合理的な計画をたて、主体的に取り組む科目を編成します。D.グローバルな視野に立ち知識を活かして 考える力

国際文化やITの知識を活かし、情報収集・分析から、課題解決策や行動計画を提案する力を養う科目を編成します。E.学んで理解する力

職業人、社会人として国際社会で活躍するために必要な知識やスキルを修得する科目を編成します。アドミッションポリシー

国際コミュニケーション学科では、卒業認定・学位授与の方針および教育課程編成の方針に定める人材を育成するために、次にあげる知識・技能や能力、目的意識・意欲を備えた人を求めます。また、入学者を適正に選抜するために多様な選抜方法を実施いたします。

A.他者と協力して共に創り上げる力

高校時代に生徒会活動、クラブ活動、学校行事やボランティアなどの経験があり、グローバル社会に貢献しようとする姿勢と高いコミュニケーション力がある人B.自己肯定感をもって最後までやり遂げる力

規則正しい生活習慣を備え、英語、異文化、ITを主体的に好奇心をもって学び、課題を最後までやり遂げることができる人C.目標と計画を立てて課題を解決する力

グローバルビジネス、IT産業に興味関心があり、入学前教育で求められる課題に最後まで誠実に取り組む意欲がある人D.グローバルな視野に立ち知識を活かして 考える力

英語、異文化、ITに興味があり、知識や情報をもとに論理的に説明することができる人E.学んで理解する力

高等学校の教育課程を幅広く修得し、国語読解力および、英語読解力・語彙力など英語総合力を身につけ、何事にも好奇心を持って学ぼうとする意欲のある人食物栄養科の3つのポリシー

ディプロマポリシー

食物栄養科では、本学の教育課程を修め、64単位の単位修得と必修等の条件を充たしたうえで、人間栄養学と食物栄養学に関わる専門的知識・技術の修得を通じ、栄養士としての実践的な能力と社会人として必要とされる豊かな教養を身につけ、栄養面から人の健康を支えるための総合的判断力を備えた人物に学位を授与します。そのために、下記の能力・資質を修得・涵養し、それらを総合的に活用できる人材を養成することを教育目標としています。

A.他者と協力して共に創り上げる力

社会人としてふさわしいマナーや心配りで他者と接するとともに、自らの意見を論理的に伝えながら多様な意見を受け入れ、積極的に信頼関係を築きチームに貢献することができます。B.自己肯定感をもって最後までやり遂げる力

自らの強みとその活かし方を認識し、大量調理等の困難なことにも責任をもって主体的、かつ前向きに行動して最後までやり遂げることができます。C.目標と計画を立てて課題を解決する力

自ら課題を見つけ、その解決に向けて現実的な目標と合理的な計画をたて、実践と検証・改善を繰り返して、人の食生活をより良くするための成果を出すことができます。D.食物や栄養の知識を活かして考える力

提示された課題に対して情報を収集・分析し、課題の本質をとらえることができます。また、人間栄養学と食物栄養学、その他の身につけた専門的な知識を応用し、解決策を示すことができます。E.学んで理解する力

学ぶことを楽しみ、栄養士またはそれを活かした職業に必要な専門的な知識と技能を理解・修得することができます。カリキュラムポリシー

卒業認定・学位授与の方針に掲げる知識・技術などを修得させるために、講義・演習・実習を適切に組み合わせた授業を開講します。科目間の関連や科目の配置を示すためにナンバリングとカラーリングを行い、カリキュラムマップによってカリキュラムの体系をわかりやすく提示します。また、教育内容、教育方法、教育評価について、以下のように定めます。

A.他者と協力して共に創り上げる力

産官学連携や調理・給食・栄養指導の実習等で行うグループワーク、共同作業を通して、効果的にグループメンバーに働きかけながら成果を出す科目を編成します。B.自己肯定感をもって最後までやり遂げる力

栄養評価、献立作成、調理・盛り付けなどに主体性と好奇心を持って取り組み、自己理解を深め、強みを発揮しながら困難を乗り越え、最後まで課題に取り組む力を養う科目を編成します。C.目標と計画を立てて課題を解決する力

食品・栄養・臨床・調理・食空間作りなど、食に関する様々な側面から、課題解決のために合理的な計画を立て、主体的に課題に取り組む姿勢を養う科目を編成します。D.食物や栄養の知識を活かして考える力

身につけた知識と情報を収集・分析し、食のコーディネートや店舗のマネジメント、食品開発やマーケティング、スポーツの栄養面サポートなど、多様な分野における課題解決策や行動計画を提案する応用力を養う科目を編成します。E.学んで理解する力

栄養士、社会人として活躍するために必要な知識やスキルを身につける科目を編成します。アドミッションポリシー

食物栄養科では、卒業認定・学位授与の方針および教育課程編成の方針に定める人材を育成するために、次にあげる知識・技能や能力、目的意識・意欲を備えた人を求めます。また、入学者を適正に選抜するために多様な選抜方法を実施いたします。

A.他者と協力して共に創り上げる力

高校時代に生徒会活動、クラブ活動、学校行事やボランティアなどの経験がある人B.自己肯定感をもって最後までやり遂げる力

規則正しい生活習慣を備え、課題に誠実に好奇心をもって取り組むことができる人。また、計算などの綿密で複雑な作業をやり遂げることができる人C.目標と計画を立てて課題を解決する力

食と栄養および健康に強い関心があり、栄養士免許取得と進学・就職に向け高い目標と意欲がある人D.食物や栄養の知識を活かして考える力

自分の興味のあることがらについて、知識や情報をもとに論理的に説明することができる人E.学んで理解する力

高等学校の教育課程を幅広く修得し、特に化学・生物・数学の基礎的な学力を身につけており、何ごとにも好奇心を持って学ぼうとする意欲のある人沿革・歴史

| 1902年2月 (明治35年) |

戸板関子により芝公園に戸板裁縫学校を設立 |

|---|---|

| 1911年 (明治44年) |

戸板裁縫学校に高等科新設 |

| 1916年4月 (大正5年) |

戸板裁縫学校に高等師範科新設 三田高等女学校を開設 |

| 1921年 (大正10年) |

三田高女洋式制服採用 戸板学園校歌制定 |

| 1923年3月 (大正12年) |

夜間制の三田博和女学校開設 |

| 4月 | 大森に城南女学校創設 |

| 1924年4月 (大正13年) |

付属城南幼稚園開設 |

| 1926年4月 (大正15年) |

大森高等女学校開設 |

| 1928年3月 (昭和3年) |

清操寮完成 |

| 1931年12月 (昭和6年) |

学園創立30周年記念式典、 記念校舎落成祝賀会挙行 |

| 1932年3月 (昭和7年) |

城南女学校を城南高等家政女学校と改称 |

| 1934年1月 (昭和9年) |

本校舎(旧中高部校舎)落成 |

| 1937年4月 (昭和12年) |

三田高等女学校から戸板高等女学校と校名を変更大正10年制定の 白い襟のセーラー服から現在のセーラー服に改められる。 |

| 1945年4月 (昭和20年) |

大森高女、戦災により校舎全焼 |

| 5月 | 三田本校舎戦災により内部焼失 |

| 9月 | 学校再開、戸板、大森高女始業式 本校舎の修復再建開始 |

| 1946年2月 (昭和21年) |

戸板裁縫学校、戸板女子専門学校に昇格 被服科を設置 |

| 4月 | 英文科を併設 |

| 1947年4月 (昭和22年) |

新制度により、戸板高等女学校を戸板中学校・戸板女子高等学校に改組 |

| 1948年3月 (昭和23年) |

大森高等女学校を戸板女子高等学校に併合 戸板女子専門学校に生活科を併設 |

| 1950年4月 (昭和25年) |

戸板女子短期大学発足 被服科・生活科・英文科・別科(昼間、夜間)を設置 |

| 1965年3月 (昭和40年) |

短大八王子校舎落成 |

| 1966年7月 (昭和41年) |

富浦海浜寮開設 |

| 1973年4月 (昭和48年) |

戸板服装学院を服飾研究所に改称 |

| 1983年4月 (昭和58年) |

短大被服科・英文科を三田校舎に、生活科を八王子校舎に学科統合 |

| 1983年11月 (昭和58年) |

伊皿子に清操寮完成 |

| 1992年10月 (平成4年) |

学園創立90周年記念式典挙行 |

| 1993年4月 (平成5年) |

中学校・高等学校、世田谷区用賀へ移転 |

| 1995年 (平成7年) |

旧中高部校舎跡に短大三田新校舎完成 |

| 1997年 (平成9年) |

八王子校舎に新図書館完成 |

| 2000年4月 (平成12年) |

生活科を食物栄養科に、英文科を英語科にそれぞれ改称、 ボストンのニューベリーカレッジと姉妹校提携 |

| 2001年4月 (平成13年) |

被服科を服飾芸術科に改称 |

| 2002年11月 (平成14年) |

学園創立100周年記念式典挙行 |

| 4月 (平成14年) |

英語科を国際コミュニケーション学科に改称 |

| 2003年4月 (平成15年) |

専攻科 食物栄養専攻開設 |

| 2004年4月 (平成16年) |

食物栄養科・専攻科、三田校舎へ移転 |